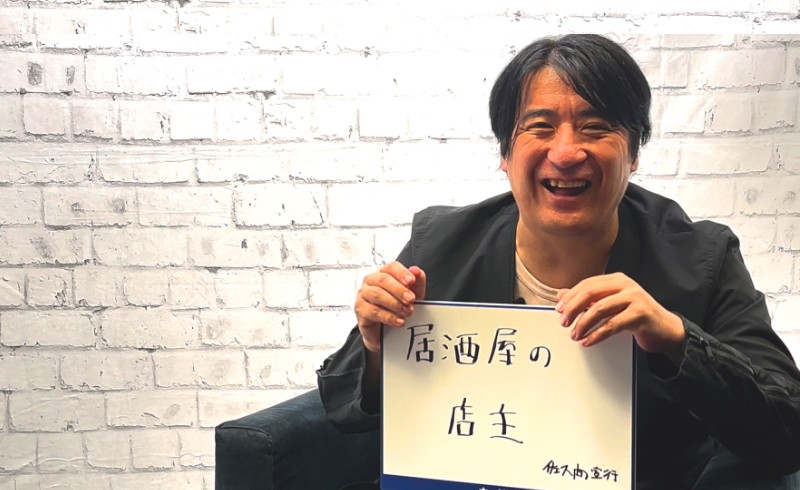

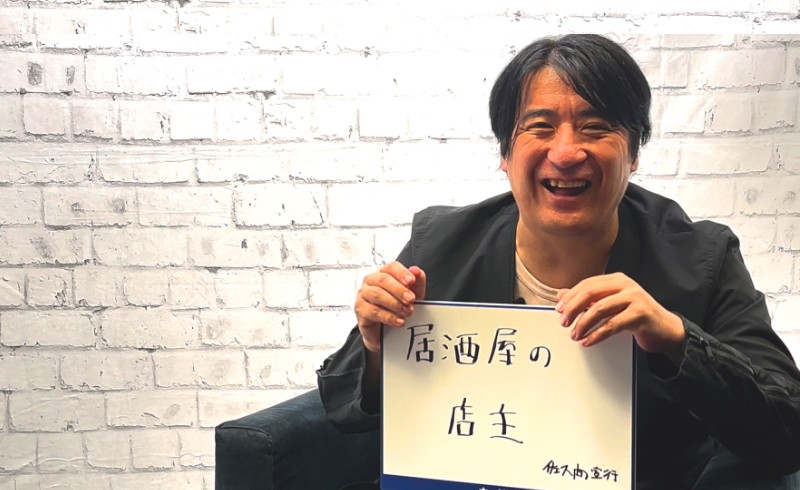

佐久間 宣行

「自分を信用していないことが良かった」ゴッドタンやあちこちオードリーなどの人気番組を手掛ける佐久間さんの仕事との向き合い方とは

1999年テレビ東京に入社し、『ゴッドタン』や『あちこちオードリー』など独自の路線で人気番組を手掛ける人気番組ディレクター。2021年より独立し、現在はYouTubeチャンネル登録数160万人突破、著書『ずるい仕事術』約20万部、Netflixでの『トークサバイバー』の配信を筆頭に、その他制作・出演共にメディアを問わず幅広く活躍している。

インタビュー動画はこちら

インタビュー動画はこちら

小学校・中学校の頃は、剣道とバスケをやっていました。ただ、当時のバスケはスラムダンクが始まる前のバスケだったんで、本当に人気のない部活でした。高校生になる前ぐらいから映画や、お芝居、ドラマをどんどん好きになって、高校時代はアルバイトをしてお金を貯めてはそういうものを観に行くようになって、もっと色んなカルチャー見たいなと思って、早稲田大学を受けて合格して、東京に出てきました。

── 早稲田大学でなぜ広告研究会入ろうと思われたのですか?

本当に偶然です。早稲田駅から入って一番最初の門の前で勧誘してて、よく分からないまま入ったというだけで。その早稲田大学の広告研究会で僕を勧誘してくれた人が、先輩だと思ってたんすけど、2日前に広告研究会に勧誘された同級生だったんですよ。

その人おじさんみたいな顔だったから先輩だと思ってたんすけど(笑)。その彼が渡辺良介だったんです。(現大映テレビ株式会社代表取締役社長。『テセウスの船』『TOKYO MER』『マイファミリー』などを手掛ける、日本を代表するドラマプロデューサー)。先の話ですけど、『ナミダメ』とあとギャラクシー賞をもらった『SICKS』っていうおぎやはぎとかオードリー、岸井ゆきのさんとかが出てたドラマも彼と一緒にコンビを組んで作ったんです。だからそういう意味でいうと、運命の出会いをしてますね。

あと依田謙一も広告研究会の同級生にいたんですよ。読売新聞入ってから日本テレビに転職して、日本テレビでいくつかのプロデューサーをやりながら、イギリスでトトロの演劇のプロデュースをやって、イギリスの演劇の賞を総なめにしていた人がいるんですけど。その彼とも広告研究会の1年目に出会ったし、そんな仲良いわけではないですけど、同じ時代に映画監督の西川美和さんも同じ広告研究会で1年目であったんで、結構大きな出会いをたくさんしましたね。

── 当時は「キラキラした世界に憧れて」入社されたんですか?

いや、僕が入社したテレビ東京、しかも24年前のテレビ東京は「あ、テレビ東京?」って言われるような存在だったんです。

フジテレビの人が主催のテレビ業界の内定者が集まる会みたいなのがあって、クラブ貸切でやっていたんですけど、テレビ東京の人は半分は行かなかったし、僕も行きましたが、居場所がなくて10分で帰りましたね。本当にテレビ東京の人は爪弾きっていう雰囲気だったから調子に乗るとかそういうことはほぼなかったですね。

── どちらかというと、自分の作りたいものを作りたい気持ちが強かったですか?

もちろんそのつもりで入社したんですけど、やっぱその頃のテレビ業界はまだパワハラとセクハラの嵐みたいな、結構生き残るのが大変な業界だったんで、最初入ってすぐ「あ、これは何かこの環境で自分を全部晒してたらまいっちゃうな。」と思うようなことがたくさんありました。だから、あの自分を変えて適用するか、自分が潰れないように変えなくても済むように、コミットの仕方を変えるかしないといけないなって入社してすぐ思った気がします。

一番最初に入ったのが深夜ドラマで。ドラマって助監督が3・4人ぐらい、深夜でもドラマだとADさんが3人ぐらいいないとできないんですけど、一人だったんですよ。だからロケハンから小道具作りまで全部一人でやらされていて、どうやっても1週間休みがなくて。1週間休みがないだけじゃなくて、週に3日ぐらい徹夜を始めてからしないと成り立たないっていうスケジュールだったんで、まずその環境の中で生きていくのためにどうやって、こういう仕事効率化しようかなっていうのと、その先輩に呑みに連れ回されている場合じゃないなって思ってました。

あと、その後別の番組に移って、もう少し楽な番組移ったんですけど、そしたら本当にザ・業界みたいな感じの人たちばかりで、これは肌に合わないなと思って、その時に決意した感じですかね。自分の心が死んじゃうような環境に自分を置かないようにしようと思って。

僕は自分を完全に変えるのはもう無理だし、心が死んじゃうので自分が呼吸しやすく、この世界とこの会社でなるようにするためにはどうしたら良いだろうと思って、そのために早めに認められたり、早めに自分の時間をコントロールできる立場にならないと駄目だなと思ったんですよね。それが3年目ぐらいまでに結果が出なければ辞めようと思って自分の3カ年計画を始めたって感じです。

── 自分の環境にしようとすると、どうしてもどこかで腫れ物扱いや白い目で見られることもあったのではないかと思いますが、メンタルや組織内で潰されないようにどう行動していたのですか?

メンタルは天秤にかけて、あの自分の嫌いな先輩とか自分の嫌いな慣習に付き合うよりは嫌いな人に嫌われた方がメンタルが保つなっていう秤にかけてメンタルが保つ方を選んでました。だから別に良かったんですけど、その中で組織の中で潰されないようにするためには、僕のアプローチが、チームが仕事を進めるためには、こっちの方が効率的だっていうのを証明し続ける必要があったんですよね。だから自分の時間を確保するために会議の効率化とか、誰よりもプライオリティつけてスケジューリングするのが得意とか。あとはADのスケジュールって今までだとチーフADの人とかしか握れなかったんですけど、とにかくスケジュールを握ろうと思って、スケジュールを握れる立場に若いうちからなろうと思って、面倒な仕事も先に引き受けていました。

「ああ、こういうのを僕全部やっているんで、ここの編集のスケジュール僕決めますわ」

「ありがとうな、佐久間」

みたいに編集のスケジュールを自分の時間が取れるように変えていってました。あと、今でもそうですけど、テレビ界ってとにかく時間かけたり、ギリギリまで悩んだ方が良いみたいな慣習があって、ADって大体それに付き合わされて徹夜するんですよ。別にそれは間違った考え方でもないんだけれども、それもたまったもんじゃないなと思ったんで、ADがちゃんと寝れるスケジュールを自分で組んで変えてました。結果的に周りの人にも感謝されたし、番組のクオリティも別に落ちなかったですね。じゃあ収録の前日に徹夜するこの慣習みたいに何だったんだよって思いましたけどね。

まあ、だから「なんで変えてないんだろうな」っていうのを、慣習だから変えてないっていうのをできる限り効率化して、自分の企画を考える時間を持たないと、自分の企画が1本でもないと使われる立場のまま行かなきゃいけないんで。それだと多分この業界で俺はもうもたないなと思ったんで、入社3年目ぐらいまでに企画を通すというのを目標に置いて、そのために逆算して動いてました。

自分が抱えるっていう仕事をどう効率化するかっていう、マネジメント力みたいなのは図らずもあった。それは元々ずっと仕組み作りとかに何でこんなことが起きるのかってことに興味あったからだと思うんですけど、根っこの部分で、やっぱり自分を全く信用していないというのが理由ですかね。仕組みにちゃんと沿って、自分の中で公式を作って対策を練って臨まないと失敗すると思っているんで。

だから、どんな仕事も行けばなんとかなるみたいな状態で行ったことがあんまりないし、自分を信じるとかも全くないっていう。「寝坊するだろうな」とか「1週間前の会議のことなんて覚えてないだろうな」とか。なんで、基本的には全部ルール化して仕組みを作ってやるようにして、リマインダーに全部細かく入れてますね。「あ、そんなことまで入れるの?」みたいな細かく入れてるのは全く自分を信用してないんですよ。

これ人によるんでしょうね。自分を信用した方が楽だという人もいるじゃないですか?

僕は自分を信用しない方が楽なんですよね。どの現場も自分の最低のパフォーマンスをたたき出す想定でその仕事してるんですよ(笑)。だから、最低のパフォーマンスをたたき出しても、及第点取れるような仕組みを作ろうっていうようにしているんですよね。それは人生全体にもそう考えていて、普通にやっていたら独立なんかできないし、独立しても仕事がこないだろうって30代の頃から思ってたんで、じゃあ独立して仕事が取れる人間になるためにはどうしたら良いだろうという風に考えてました。普通にやってたら自分の実力じゃ上手くいかないなっていう考え方ですかね。

元々立ち返ると、小学校中学校ぐらいからSFが好きで、SFが好きなのは何か世界観とか世の中の仕組みみたいなものを説き明かしたり、考えたりすることが好きなんですね。「何でこれこうなってるんだろう」が、好きなんですよ。色々考えて共通点を考えたりするのが好きなタイプの人間だったんで、テレビ局に入った時に非効率なことがたくさんあるけど、「何でこうなっていて変えられないんだろうな。ああ、あそこを潰せば文句言われないよな。」とか、そういうのは身に付いてましたね。自分の中で公式を立てるのが結構早く立てられるから、それを別の代数を入れるだけで、どのジャンルでも自分ぽいものを作れる再現性があるタイプではありますね。

会社にいる時はいくらでも失敗が許されるので、もっと失敗しておけば良かったと思いますね。だから失敗と実験を会社にいる時の方ができるってことがやっぱりもっと深く気付いてもっと失敗したり、実験すれば良かったなと思ってます。僕は会社員だった時に王道の仕事じゃないことをたくさんやって、自分の知見はすごい貯まったんですよ。それが独立してから凄い大きいですね。だから本業に掛け合わせられるテクニックとか知見がたくさんある状態で辞められたんで、それはすごい大きかったですね。

プレッシャーって難しくて、プレッシャーは自分なら最低限でもここまでは叩き出せるっていうその経験と努力から来る、どんなにネガティブに考えてもここまでは出来るっていう期待値(自信)の作り方、あとは僕の場合はプレッシャーとかと別に、その仕事に自分がやる意味と楽しさをどう植え付けるかで、そうすると別に結果のプレッシャーだけじゃなくなって現場に行くのが楽しいし、この仕事に関わるのが楽しいってなってくるんですよね。その2つがあると、プレッシャーって言葉を忘れていくっていう感じですね。

プレッシャーを感じているってことは、常に結果だけに目が行き続けてるから結果出さなきゃいけないでプレッシャーになるんだけど、でもそれってあんまり意味がないじゃないですか。結果のことだけずっと考えて仕事するのかって話なんで。結果と自分がやる意味と楽しさを植え付けると、結果に対する自分の中の心の保険になる最低限の自分のやり方、その引き出しがたくさんあって、この場合はこのパターンを出せば、このぐらいまではいける。後はもうそのプレッシャーとか結果ばかりを気にしないようにする分、このプロジェクトに臨む自分の意義と楽しさを自分の中で定義付けできると、ただ仕事が楽しくなるんで、プレッシャーに潰されるってことはなくなりますね。

── テレビ局は結果主義(視聴率)な印象もありますがいかがですか?

そんなこともないですよ。結果、結果って言ってて結果だけ出してた人は結果に潰されてますよ。その結果っていうものの捉え方をちゃんと他人に握らせないってことですね。他人に自分の評価を握らせないっていうのが一番大事な気がするけどな。他人が決める結果と他人が決める自分の評価に全部自分を握らせていると人生楽しくないし、その人の指標が間違っているかもしんないし、その人も変わるから。そのことに左右されてハマることだけ考えている人になっちゃうと辛くないですか?俺は結構早い中で上司にハマるって考えていると辛いなと思って。もう誰でも大丈夫なように自分の中の考え方を変えようと思ったんですよ。

20代の頃はもう不遜なんですけど、俺にハマってないっていう風に上司が思うようにしたんですよ。別に口に出し言ってないですよ?「あの上司に俺がハマってない」と思うじゃなくて、「俺に上司がハマってない」と思うようにしたんですよ。俺は自分がそんなに強い人間だと思わないので、そういう風に自分のメンタルが潰れない考え方とか仕事の仕方を編み出してきましたね。逆にみんな編み出さずによく、その上司のプレッシャーとかに耐えながらやっているような偉いよなって思います。

プロジェクトに関して上手くいくことといかないことがあるから、その結果は結果だなって思うんだけど、できる限り「失敗を失敗に見せない努力」みたいのを僕はしてたんですよね。失敗がちゃんと検証になるように会社と目標数値だけをKPIにしないというか。特にテレビ番組って昔から視聴率っていう古臭い指標しかなかったから、それだけで勝負するんだと、そのゲームに沿った番組しか作っていけなくなるし、正直若いっていうか20代から30代の頃からそのゲーム理論にだけ則っていると、その10年後、20年後に時代が変わった時に対応できる人間にはあんまりならなそうだなと思ったのと、それじゃ楽しくないし、楽しい番組作りたいなと思った時に、その指標もちゃんと会社と話し合う、「じゃ。この部分を評価してくださいよ」とかっていうのをやっていたんですよね。

ずるい言い方すると、失敗しても大丈夫な保険をちゃんと打ちまくってから仕事しているんですよね。だからその失敗で一応謝りますけど、でもこの指標で握ってたしなみたいなことが結構あるというか。後はもう究極的には、自分の人生の一番メンタルの良い保ち方は自分で決めるべきで、俺はもう頼んだ奴が悪いと思うようにしてますね。俺の力量なんてこんなもんなんだから、期待に潰されるとかないです。

自分が初めから出来ると思ってないし、最低のパフォーマンス叩き出してもしょうがないよねという感じで仕事してるんで。叩き出さないように全部できるだけのことはするけど、最初からネガティブでシミュレーションしてるので、失敗しても「まあ、あるよね」って思います。もし、その期待に潰されるような感じの人は、その人が真面目すぎるんじゃないですかね。あと、自分に対する期待値が常にある程度良いパフォーマンスを出してる状態じゃないとその成立していかない期待値で仕事しちゃっているんではないですかね。大体、そういう人が潰れる可能性が高いんで。たまには良いんですけどね、ベストパフォーマンスである為に全部やるっていうのは。美しい話なんですけど、天才じゃない限りベストパフォーマンスなんてそんなしょっちゅう出るわけないんでね。

1つ目は会社に居続けると受けられないプロジェクトがいくつかオファーがあって断らざるを得なかったんで、その仕事を受けない人生とを受ける人生だったら、受ける人生の方が後悔しないなと思ったのと、もう1つは、もう部長のオファーが聞ていて、部長になると、昔と違って、働き方改革があって労働基準が難しくなったり、テレビ局員のやる仕事が多岐に渡ったり、昔みたいに番組作れば良いだけじゃなくなっちゃった中で、スタッフを管理するのは管理職にちゃんと向き合わないと無理で、それが自分がやりたい仕事じゃないってなると、ディレクターだけをやらなきゃいけない。でも、少なくともその当時のテレビ局はディレクターだけ管理職を放棄したディレクターだけの人が出世できる感じじゃなかったんですね。なのでそれは自分にとってどんどん不利になるなと思ったのが2つ目。3つ目は、やっぱり自分より上の人たちを見てて、45歳ぐらいから社内政治が始まるなと思ったんですよ。それはどこの企業でもある程度始まるじゃないですか。それ苦手だなっていうのがやっぱあったんですよね。

── ご自身で環境変えたり、むしろ後輩の方々や周りの方からも感謝されるような改革をしていた佐久間さんは社内政治が凄い得意なようにも感じますが。

それが分かった上で思ったのは、ここからはゴルフとかを始めないともう無理だなと思ったんですね。俺ゴルフもやらないし、車も乗らないし、空いてる時間全部ゲーム・映画・音楽・演劇とか使っているんですよ。でもやっぱり同期は皆、上司とゴルフ行ってたしでそれって通用するの45歳までだなと思ったんですよね。俺やりたいこととか本当に好きでやりたいから、ゴルフやる気ないし(笑)休みの日、上司との過ごしたくないし(笑)。もう色々考えて、自分の生き方とか得意不得意も考えて、そういう何かこう大人の社交をやってないの僕だけだったんで、無理じゃないかなっていう感じですね。独立した方がまだメンタル的に健康でもいられるし、あとは単純に自分がより期待値がある。仕事だったり、収入だったりっていう意味でも、そっちの方が可能性はあるなと思ったんですよね。『トークサバイバー』も独立する前だと断ってた仕事なんで。

独立して気付いたのは、やっぱりテレビ東京にいただけでは仕事できない優秀な人がこんなにいたんだなっていう出会いがたくさんあったことですね。それが僕この後40代50代に、人生生きていく上ですごい財産だなと思うし、やっぱり1つの組織に属していると仕事する人ってある程度固まってくるじゃないですか。それは心地良いんですけど、やり方もこんなに違うんだとかっていうのも学べたし、いろんな現場に顔を出すのが楽しいですね。他の人はあまりやらないのかもしれないですけど、どの局の仕事も結構単身で乗り込んでやったりするんですよ。それはその現場を見たいからっていう理由で、自分のやり方が本当に正しいかっていうのを、常にやっぱ検証していかないと時代に遅れていく気がするんですよね。自分のやり方はある程度固めるのは良いんですけど、やっぱアセスメントはしていかないと、「そんなこと言ってるのもう佐久間さんだけですよ」みたいになっちゃうような気がするですよ。じゃないと、もうあと50歳とか超えてからやる仕事が再生産になっちゃう分楽しくないんじゃないかなと思ってますね。

カンペ出しなど現場の最前線で今尚行動される佐久間さんのマルチタスクをこなす方法

結構これも自分の中での明文化できたルールで、僕が早目にコミットして僕が最大限にやることですね。何だったら、僕会議によって議事録を自分で取るんですよ。そうすると、ロスが少ないから。だからリモート会議の時もホワイトボード的なの開いて、これはこうだろって言いながら説明していく時は大体自分で議事録を取ってますし、ホワイトボードも自分で書くんですけど、その方が共通認識と決めなきゃいけないこととかを他人任せにしてないから会議の数が減るんですよね。そうすると「会議の数が減っていく=それぞれのプロジェクトの工数が減る」んですよ。俺が基本的に最初に積極的にコミットすることで工数は減るから、プロジェクトをたくさん抱えられてもクオリティが落ちないという理屈ですね。

だからアウトソーシングしていった方が任せられるという考え方もあるだろうけど、俺はアウトソーシングをしていって、いろんな人の判断が入っちゃうと、僕が作る仕事の分野上良い結果にならない。もしくは自分の色が出ない。だから、共通のビジョンを作るまではできる限りコミットして、そこから先を任せるっていう状態にするから、プロジェクト数を抱えても工数が少なくて済むし、自分の色が出るって考え方ですね。

これ、人によっても違うんですよね。「なぜ佐久間さん、マネージャー入れないの?」って言われるのと一緒で、マネージャーを入れると、自分の仕事の取捨選択とかも、人と話し合っているのを面倒くさいなとかあるんですけど、一番の理由は、僕のやっている仕事が出る仕事より作る仕事が多すぎて、何にどのくらい時間がかかるか把握できるマネージャーってあんまりいないということなんですよ。この間、『マジ歌選手権』のライブがあったんですけど、オープニングVTRは自分で編集するんですよ。でもその編集が今年はこういうトピックだから何時間かかるだろうって想定できるのは僕しかいないじゃないですか。マネージャーでは分からないから入れてないという感じですね。

まあ、さっきの話に戻るとプロジェクト数を抱えた時の最初期のコミットをフルで自分でやると工数が減っていくというのが、自分の中で仕事の仕組みとして一番良いってことですね。大事なのは何かって何から何まで決めることじゃなくて、「なんでこの企画を選んだのか。この企画の面白いのはどこか」っていうことだけ誤解されないように、結構しつこく会議で説明していますね。例えば、ある企画の採用を選択する時も、「そんなとこまで説明するの?」っていうぐらい説明するんですよ。出した人からしたら傷つく時もあるかもしれない。でも、それは基準をちゃんとわかって貰わないとぼやっとしたのがまだいまだに来るので。それをプロジェクトが立ち上がった時の最初で、スタッフ全員に伝わるように出来るだけする。そうすると後はもう「別に伝えてるしね。」みたいな感じになるので工数が減りますね。

20代の頃から自分の実力は疑っていて、自分の持ってる仕事の仕組み、何か企画を作るまでの方法論みたいなものをできるだけたくさん持とうと思ってやってきたことが、今、どのパターンの仕事をいただいても「じゃあ、ここまでにこれを達成できればヒットの兆しまでは持っていける」とか、どのジャンルでも知見が溜まっているのは今、いろんなお仕事をいただいた時の再現性があるんだと思いますね。

例えば、本が20万部近くの結果がちゃんと出せたとか、YouTubeが160万登録いけたとか、『あちこちオードリー』のオンラインライブが8万人いったとか、番組が5年目に突入しそうとか、『ゴッドタン』が17年続いているというのは、やっぱり、その自分のやり方を信用しすぎないで、常に何か修正しながら技を増やしてきたつもりなんですね。それをちゃんと増やそうと思って仕事してきたんですよ。だから、自分が結果の出しやすい番組ばかりやってこなかったし、『ピラメキーノ』みたいな変わった番組を作ったんですよね。まあ、あれもあれで上手くいく確信があってやったんだけど、そういうことをたくさんやってきた結果が全部今に繋がっているという感じですね。『ピラメキーノ』やってなかったら、歌とバラエティーの融合みたいなのも思いつかなかっただろうし、もう少し下の世代とお母さんの気持ちは分かんなかっただろうし。男子の番組ばかり作ってたましたしね。

今は、テレビの仕事でいったら今撮っている(撮影している)のもiPhoneだし、どんな人が何をやるにも準備がそんなに要らない時代に突入していると思いますし、やって失敗したって段階でも復帰できるような時代に突入していると思うんですよね。だから失敗できる年齢と環境のうちにたくさん失敗して知見を貯めて、自分のスイングの速さを磨いてほしいなと思います。

いやぁ、失敗はたくさんしてますよ。失敗はたくさんしてるけど、失敗って世の中に出ないから、失敗した数なんて誰も覚えてないってことに気付いたんだよな途中で。失敗って世の中に出ないから別に打席数いくら立っても変わらないんじゃないかっていうことに気付いたんですよね。その失敗に巻き込まれる人がいたら、その人の被害を減らしてあげるべきだけど。

「居酒屋の店主」になってたと思います。

高校時代から飲食店で働いていて、大学時代も居酒屋の店員をやってたんですけど、大学時代からですかね、とにかく酔っ払いに好かれるんですよね。

俺酔っ払いの話聞くのもめちゃくちゃ得意なんですよ、新宿3丁目の地下の居酒屋でアルバイトしてた時は、本当に夜な夜ないろんなの方が僕を目当てに来るぐらい、本当に得意で(笑)。いまだに酔っ払った後輩とかいろんな会社やテレ東の先輩後輩問わず呑みに行って酔っ払いの話聞いてるんですよね。なんで多分居酒屋の店主が一番向いていると思うんです。めちゃくちゃ常連をたくさん作る自信がありますね。

編集者コメント

「慣習だから変えていないことでもおかしいと思えば仕組みを見直す」一見すると当たり前ですが、以外とこのことを当事者意識をもって出来る人は少ないように思います。また、その仕組み化の蓄積と、ご自身への期待値をあえて最低のパフォーマンスをする想定で考えられていることが、今の佐久間さんの成功を支えている。このリスクヘッジの考え方が本当に勉強になりました。プレッシャーへの考え方など是非今仕事に悩んでいる人に読んで欲しいと思います。

佐久間 宣行

「自分を信用していないことが良かった」ゴッドタンやあちこちオードリーなどの人気番組を手掛ける佐久間さんの仕事との向き合い方とは